আমাদের দেশ ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে, নামের উৎপত্তি, প্রাচীন ভারত, মধ্যযুগে ভারত, আধুনিক যুগে ভারত, ভারতের অবস্থান, নদনদী, পর্বত, জলবায়ু, ঋতু, জীববৈচিত্র্য, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ভারতের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানবো।

স্বাধীন দেশ ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের অবস্থান, ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মের অবস্থান, ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, ভারতবর্ষের বর্তমান রূপ, ভারতবর্ষ নামের উৎপত্তি, ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দেশ, ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রাচীন ভারত, মধ্যযুগে ভারত, আধুনিক ভারত, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্ৰাম, উত্তর আধুনিক যুগে ভারত, পরমানু শক্তিধর রাষ্ট্র ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ভারতবর্ষের নদনদী, ভারতবর্ষের পর্বত, মরুভূমি, ভারতবর্ষের জলবায়ু, ভারতবর্ষের ঋতু বৈচিত্র্য, ভারতবর্ষের জীববৈচিত্র্য, ভারতবর্ষের রাজনীতি, ভারতবর্ষের সরকার, ভারতবর্ষের আইন বিভাগ, ভারতবর্ষের বিচার ব্যবস্থা, ভারতবর্ষের সামরিক বাহিনী, ভারতবর্ষের অর্থনীতি, ভারতবর্ষের জনসংখ্যা, ভারতবর্ষের ভাষা, ভারতবর্ষের ধর্ম ও ভারতবর্ষের সংস্কৃতি।

ভারতবর্ষ

| রাজধানী | নয়া দিল্লি |

| বৃহত্তম নগরী | মুম্বাই |

| সরকারি ভাষা | হিন্দি, ইংরেজি |

| রাষ্ট্রপতি | দ্রৌপদী মুর্মু |

| উপরাষ্ট্রপতি | জগদীপ ধনখড় |

| প্রধানমন্ত্রী | নরেন্দ্র মোদী |

ভূমিকা:- দক্ষিণ এশিয়ার একটি রাষ্ট্র ভারত, সরকারি নাম ভারত প্রজাতন্ত্র। ভৌগোলিক আয়তনের বিচারে এটি দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম এবং বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম রাষ্ট্র। জনসংখ্যার বিচারে এই দেশ বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল এবং পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

ভারতবর্ষে বিশালাকার সাম্রাজ্য

সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য সুপরিচিত। ঐতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতা এই অঞ্চলেই গড়ে উঠেছিল। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে এখানেই স্থাপিত হয়েছিল বিশালাকার একাধিক সাম্রাজ্য।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মের সহাবস্থান

নানা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বাণিজ্যপথ এই অঞ্চলের সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য সভ্যতার বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রক্ষা করত। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ – বিশ্বের এই চার ধর্মের উৎসভূমি ভারত। খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দে জরথুষ্ট্রীয় ধর্ম (পারসি ধর্ম), ইহুদি ধর্ম, খ্রিস্টধর্ম ও ইসলাম ধর্ম এই দেশে প্রবেশ করে, ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারতবর্ষ

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ধীরে ধীরে ভারতীয় ভূখণ্ডের অধিকাংশ অঞ্চল নিজেদের শাসনাধীনে আনতে সক্ষম হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই দেশ পুরোদস্তুর একটি ব্রিটিশ উপনিবেশে পরিণত হয়ে ওঠে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

এক সুদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালে ভারত একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৫০ সালে সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে ভারত একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়।

ভারতবর্ষের বর্তমান রূপ

বর্তমানে ভারত ২৮টি রাজ্য ও আটটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বিশিষ্ট একটি সংসদীয় সাধারণতন্ত্র। ভারতীয় অর্থব্যবস্থা বাজারি বিনিময় হারের বিচারে বিশ্বে দ্বাদশ ও ক্রয়ক্ষমতা সমতার বিচারে বিশ্বে চতুর্থ বৃহত্তম।

দ্রুত বর্ধনশীল দেশ ভারতবর্ষ

১৯৯১ সালে ভারত সরকার গৃহীত আর্থিক সংস্কার নীতির ফলশ্রুতিতে আজ আর্থিক বৃদ্ধিহারের বিচারে ভারত বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলির মধ্যে দ্বিতীয়।

ভারতবর্ষের সমস্যা ও বৈচিত্র্য

অতিমাত্রায় দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও অপুষ্টি এখনও ভারতের অন্যতম প্রধান সমস্যা। সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারত একটি বহুধর্মীয়, বহুভাষিক, ও বহুজাতিক রাষ্ট্র। আবার বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের নানা বৈচিত্র্যও এদেশে পরিলক্ষিত হয়।

ভারতবর্ষ নামের উৎপত্তি

- (১) ভারত নামটির উৎপত্তি চন্দ্রবংশীয় পৌরাণিক রাজা ভরতের নামানুসারে হয়েছিল। কথিত আছে এই বর্ষ বা অঞ্চলটি রাজা ভরতকে দান করা হয়েছিল বলে এর নাম ভারতবর্ষ।

- (২) ‘ইন্ডিয়া’ নামটি ধ্রুপদী ল্যাতিন শব্দ ইন্ডিয়া থেকে নেওয়া হয়েছে। শব্দটি ধারাবাহিকভাবে হেলেনিস্টিক গ্রিক ভাষায় ইন্ডিয়া, প্রাচীন গ্রিক ভাষায় ইন্দাস, প্রাচীন ফার্সি ভাষায় আকিমেনীয় সাম্রাজ্য -এর একটি পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ হিসাবে হিন্দুশ এবং শেষ পর্যন্ত সগোত্রীয় সংস্কৃত শব্দ সিন্ধু থেকে উদ্ভূত হয়। সিন্ধু শব্দটি দ্বারা বিশেষত সিন্ধু নদী ও এর জনবসতি যুক্ত দক্ষিণ অববাহিকাকে উল্লেখ করা হয়। প্রাচীন গ্রিকরা ভারতীয়দের ইন্দোই হিসাবে উল্লেখ করেছিল, যার বঙ্গানুবাদ হল ‘সিন্ধু অঞ্চলের মানুষ’।

- (৩) মুঘল সাম্রাজ্যের সময় প্রবর্তিত ভারতের একটি মধ্য ফার্সি নাম হল হিন্দুস্তান। তখন থেকে ব্যাপকভাবে এই নামটি ব্যবহৃত হয়। শব্দটির অর্থ বৈচিত্র্যময়, বর্তমানের উত্তর ভারত এবং পাকিস্তান বা তার নিকটবর্তী ভারতের সমগ্র অঞ্চলকে বোঝায়।

ভারতবর্ষের অবস্থান

- (১) ভারতীয় উপমহাদেশের সিংহভাগ নিয়ে গঠিত ভারতীয় ভূখণ্ডটি ভারতীয় পাত ও ইন্দো-অস্ট্রেলীয় পাতের মধ্যস্থিত একটি গৌণ পাতের উপর অবস্থিত।

- (২) ভারত বিষুবরেখার উত্তরে ৬°৪৪’ ও ৩৫°৩০’ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৬৮°৭’ ও ৯৭°২৫’ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

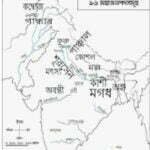

ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দেশ

ভারতের পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তান উত্তর-পূর্বে চীন, নেপাল ও ভুটান এবং পূর্বে বাংলাদেশ ও মায়ানমার অবস্থিত। ভারত মহাসাগরে অবস্থিত শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও ইন্দোনেশিয়া হল ভারতের নিকটবর্তী কয়েকটি দ্বীপরাষ্ট্র।

তিনটি মহাসাগর বেষ্টিত ভারতবর্ষ

দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর ও পূর্বে বঙ্গোপসাগর দ্বারা ভারত দেশটি বেষ্টিত।

প্রাচীন ভারত

- (১) মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের ভীমবেটকা প্রস্তর ক্ষেত্র ভারতে মানববসতির প্রাচীনতম নিদর্শন। এক লক্ষ বছর আগেও এখানে মানুষের বসবাস ছিল বলে মনে করা হয়।

- (২) প্রায় ৯০০০ বছর আগে এদেশে স্থায়ী মানববসতি গড়ে উঠে, যা কালক্রমে পশ্চিম ভারতের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সিন্ধু সভ্যতার রূপ ধারণ করে। এই সভ্যতার আনুমানিক সময়কাল ৩৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ।

- (৩) এরপর ভারতে বৈদিক সভ্যতা -এর সূত্রপাত হয়। এই যুগেই হিন্দুধর্ম তথা প্রাচীন ভারতীয় সমাজের অন্যান্য সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলির আবির্ভাব ঘটে। বৈদিক যুগের সমাপ্তিকাল আনুমানিক ৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ।

- (৪) আনুমানিক ৫৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয় মহাজনপদ নামে অনেকগুলি স্বাধীন রাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রাজ্য। এর মধ্যে ষোলোটি বৃহত্তম জনপদ ষোড়শ মহাজনপদ নামে পরিচিত।

- (৫) খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য প্রতিষ্ঠিত ও মহামতি অশোক -এর শাসিত মৌর্য সাম্রাজ্য -এর অধীনে দক্ষিণ এশিয়ার সিংহভাগ অঞ্চল একত্রিত হয়।

আদি মধ্যযুগে ভারতবর্ষ

খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্য -এর শাসনকাল প্রাচীন ভারতের সুবর্ণ যুগ নামে আখ্যাত হয়। এছাড়া পূর্ব ভারতে পাল সাম্রাজ্য এবং দাক্ষিণাত্যে চালুক্য বংশ, চোল বংশ ও বিজয়নগর সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। এই সকল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্পকলা, সাহিত্য, জ্যোতির্বিদ্যা ও দর্শন সমৃদ্ধি লাভ করে।

মধ্যযুগে ভারতবর্ষ

- (১) খ্রিষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটে। এর ফলে সমগ্র উত্তর ভারত প্রথমে সুলতানি ও পরে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

- (২) মহামতি আকবর -এর রাজত্বকালে দেশে একাধারে যেমন সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির সূচনা হয়, তেমনই প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় সম্প্রীতি।

প্রাথমিক আধুনিক যুগে ভারতবর্ষ

ষোড়শ শতক থেকে পর্তুগাল, নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড -এর যুক্তরাজ্যের মতো ইউরোপ -এর শক্তিগুলি ভারতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করতে শুরু করে। পরবর্তীকালে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক গোলযোগের সুযোগ নিয়ে তারা ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করতেও সক্ষম হয়।

আধুনিক ভারত

- (১) ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেব -এর মৃত্যুর পর থেকেই আধুনিক যুগের সূচনা ধরা হলেও ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধ -এ সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পরই ভারতে আধুনিক যুগের সূচনা বলে অভিমত ব্যক্ত হয়েছে।

- (২) ১৮৫৬ সালের মধ্যেই ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হস্তগত হয়েছিল। এর এক বছর পরেই ঘটে ভারতীয় সিপাহি ও দেশীয় রাজ্যগুলির সম্মিলিত এক জাতীয় গণ-অভ্যুত্থান। ভারতের ইতিহাসে এই ঘটনা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বা সিপাহি বিদ্রোহ, মহাবিদ্রোহ নামে পরিচিত।

- (৩) সিপাহি বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও তা দেশে কোম্পানির শাসনের দুর্বলতার দিকগুলি উন্মোচিত করে দেয়। তাই ভারতকে আনা হয় ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

- (১) বিংশ শতকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনগুলি দেশজুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। ভারতীয় নেতা মহাত্মা গান্ধী লক্ষাধিক মানুষকে সঙ্গে নিয়ে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু করেন।

- (২) স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষলগ্নে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও তার আজাদ হিন্দ ফৌজ -এর সংগ্রাম ভারতের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

- (৩) ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট ভারত ব্রিটিশ শাসনজাল থেকে মুক্তিলাভ করে। একই সঙ্গে দেশের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি বিভক্ত হয়ে গঠন করে পাকিস্তান রাষ্ট্র। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি নতুন সংবিধান প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে ভারতে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়।

উত্তর আধুনিক যুগে ভারতবর্ষ

- (১) স্বাধীনতার পরে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, জাতপাত, নকশালবাদ, সন্ত্রাসবাদ এবং জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অভুত্থান দেশে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ১৯৯০-এর দশক থেকে ভারতের শহরাঞ্চলগুলি এই হানাহানির শিকার হতে থাকে।

- (২) ১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধ -এর ফলে চীনের সঙ্গে এবং ১৯৪৭, ১৯৬৫, ১৯৭১ ও ১৯৯৯ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের ফলে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত নিয়ে বিরোধ তীব্র হয়।

- (৩) ভারত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন -এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সূত্রপাত করেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু।

পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র ভারতবর্ষ

১৯৭৪ সালে একটি ভূগর্ভস্থ পারমাণবিক পরীক্ষণ ও ১৯৯৮ সালে আরও পাঁচটি পরমাণু পরীক্ষা চালিয়ে ভারত নিজেদের একটি পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে প্রকাশ করে।

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

১৯৯১ সালে শুরু হওয়া অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে বর্তমানে পৃথিবীর অতিদ্রুত-বর্ধনশীল এক অর্থব্যবস্থা হিসাবে ভারত সারা বিশ্বে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতেও সক্ষম হয়েছে।

ভারতের উপকূল

ভারতীয় উপকূলরেখার দৈর্ঘ্য ৭,৫১৭ কিলোমিটার বা ৪,৬৭১ মাইল। এর মধ্যে ৫,৪২৩ কিলোমিটার বা ৩,৩৭০ মাইল ভারতীয় উপদ্বীপের এবং ২,০৯৪ কিলোমিটার বা ১,৩০১ মাইল আন্দামান, নিকোবর ও লাক্ষাদ্বীপের অন্তর্গত।

ভারতবর্ষের নদনদী

হিমালয় থেকে উৎপন্ন নদনদীগুলির মধ্যে প্রধান গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র। উভয়েই বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। গঙ্গার প্রধান উপনদীগুলি যমুনা ও কোশী নদী। উপদ্বীপের প্রধান নদীগুলি হল গোদাবরী, মহানদী, কৃষ্ণা, ও কাবেরী। এই নদীগুলির খাত অত্যন্ত নাব্য হওয়ায় বন্যা কম হয়ে থাকে। এই নদীগুলিও বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। অন্যদিকে নর্মদা ও তাপ্তি পতিত হয়েছে আরব সাগরে।

ভারতবর্ষের উপকূল ভূমির বৈশিষ্ট্য

ভারতীয় উপকূলভূমির অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হল পশ্চিম ভারতে কচ্ছের রাণ ও পূর্বভারতে সুন্দরবনের পলিগঠিত বদ্বীপ অঞ্চল, যা ভারত ও বাংলাদেশে বিস্তৃত। ভারতে দুটি দ্বীপপুঞ্জ দেখা যায় – ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলভাগের নিকটে প্রবালদ্বীপ লাক্ষাদ্বীপ এবং আন্দামান সাগরের আগ্নেয় দ্বীপমালা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

ভারতবর্ষের জলবায়ু

ভারতের বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক উপাদানগুলি দেশের জলবায়ুকে অনেকাংশেই প্রভাবিত করে। মৌসুমি বায়ু ভারতের জলবায়ুকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। তাই ভারতকে বলা হয় মৌসুমি বায়ুর দেশ।

ভারতবর্ষের পর্বত ও মরুভূমি

ভারতে রয়েছে আরাবল্লী, সাতপুরা, বিন্ধ্য প্রভৃতি পর্বত এবং রাজস্থানে বিরাজ করছে বিখ্যাত মরুভূমি থর।

ভারতবর্ষে ঋতুবৈচিত্র্য

ভারতে চারটি প্রধান ঋতু দেখা যায়। যথা – শীত (জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি), গ্রীষ্ম (মার্চ থেকে মে), বর্ষা (জুন থেকে সেপ্টেম্বর) এবং শরৎ ও হেমন্ত (অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর)।

ভারতবর্ষের জীববৈচিত্র্য

- (১) ভারত জীববৈচিত্র্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। ১৮টি মহাবৈচিত্র্যপূর্ণ রাষ্ট্রের অন্যতম এই দেশ পৃথিবীর ৭.৬% স্তন্যপায়ী, ১২.৬% পাখি, ৬.২% সরীসৃপ, ৪.৪% উভচর, ১১.৭% মাছ ও ৬.০% সপুষ্পক উদ্ভিদের বাসস্থান।

- (২) পশ্চিমঘাট পর্বতমালার শোলা বর্ষণারণ্যের মতো ভারতের অনেক অঞ্চলেই স্বাভাবিক উদ্ভিদের প্রাচুর্য দেখা যায়। ৩৩% ভারতীয় বৃক্ষপ্রজাতি স্বাভাবিক উদ্ভিদশ্রেণীর অন্তর্গত।

- (৩) ভারতের প্রধান অরণ্যক্ষেত্রগুলি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিষুবীয় বর্ষণারণ্য থেকে হিমালয়ের চিরহরিৎ অরণ্যক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত। এছাড়া পূর্ব ভারতের শাল-অধ্যুষিত, মধ্য দাক্ষিণাত্য ও গাঙ্গেয় সমভূমির বাবুল অধ্যুষিত বনাঞ্চলও উল্লেখযোগ্য।

- (৪) গ্রামীণ ভারতে নিম গাছ ওষধি রূপে ব্যবহৃত হয়। পিপল গাছ মহেঞ্জোদাড়োর প্রতীকচিহ্নে দেখা গেছে। এই গাছের তলাতেই গৌতম বুদ্ধ সিদ্ধি বা বোধিলাভ করেছিলেন ও তার নাম হয়েছিল ‘গৌতম বুদ্ধ‘। তাই বু্দ্ধগয়ায় অবস্থিত ওই বৃক্ষটিকে বলা হয় ‘বোধিবৃক্ষ।

- (৫) বিগত দশকগুলিতে মানুষের অরণ্য আগ্রাসন বন্যপ্রাণী অবলুপ্তির অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে ১৯৩৫ সালে চালু হওয়া জাতীয় উদ্যান ও সংরক্ষিত স্থানের ব্যবস্থাটিকে ব্যাপ্ত করা হয়।

- (৬) ১৯৭২ সালে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন ও বাঘ সংরক্ষণের জন্য ব্যাঘ্র প্রকল্প চালু হয়। এর সঙ্গে ১৯৮০ সালে প্রবর্তিত হয় অরণ্য সংরক্ষণ আইন ভারতে অভয়ারণ্যের সংখ্যা পাঁচশোর অধিক। দেশে ১৩টি জৈবক্ষেত্র সংরক্ষণও করা হয়।

- (৭) জৈব ক্ষেত্রগুলির মধ্যে চারটি বিশ্ব জৈবক্ষেত্র সংরক্ষণ নেটওয়ার্কের অন্তর্গত। রামসর কনভেনশন অনুসারে ভারতে পঁচিশটি জলাভূমি আছে, যার একটি কলকাতা মহানগরীর পূর্বভাগে অবস্থিত।

স্বাধীন ভারতবর্ষের রাজনীতি

- (১) ভারতীয় প্রজাতন্ত্র বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। স্বাধীনোত্তর কালে অধিকাংশ সময় জুড়েই এদেশের শাসনকর্তৃত্ব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধীন ছিল।

- (২) অন্যদিকে ভারতের রাজ্য-রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করেছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি), ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) (সিপিআই(এম)) প্রভৃতি জাতীয় দল ও একাধিক আঞ্চলিক পার্টি।

- (৩) ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৯০ সাল অবধি জাতীয় কংগ্রেস সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মর্যাদা ভোগ করেছে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষিত জরুরি অবস্থা-জনিত গণঅসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে ১৯৭৭ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করে জনতা পার্টি সরকার গঠন করে।

- (৪) ১৯৮৯ সালে জনতা দলের নেতৃত্বে জাতীয় ফ্রন্ট বামফ্রন্টের সহযোগিতায় নির্বাচনে জয়লাভ করে দু-বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। ১৯৯১ সালে কোনও পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করতে পারায় কংগ্রেস পি ভি নরসিমা রাওয়ের প্রধানমন্ত্রিত্বে একটি সংখ্যালঘু সরকার গঠন করে।

- (৫) ১৯৯৬-১৯৯৮ সালটি কেন্দ্রীয় সরকারের অস্থিরতার যুগ। এই সময় একাধিক স্বল্পকালীন জোট কেন্দ্রে সরকার গঠন করে। ১৯৯৬ সালে সংক্ষিপ্ত সময়কালের জন্য বিজেপি সরকার গঠন করে। তারপর কংগ্রেস ও বিজেপি-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

- (৬) ১৯৯৮ সালে বিজেপির নেতৃত্বে জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ) ক্ষমতা দখল করে। এই সরকারই ভারতের প্রথম পূর্ণ সময়কালের অকংগ্রেসি সরকার।

- (৭) ২০০৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সংযুক্ত প্রগতিশীল জোট লোকসভায় বিপুল সংখ্যক আসনে জয়লাভ করে এবং বিজেপি-বিরোধী বাম সাংসদদের সহায়তায় সরকার গঠন করে। ইউপিএ ২০০৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে পুনরায় ক্ষমতায় আসে।

ভারতবর্ষের সরকার

- (১) ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি প্রবর্তিত ভারতীয় সংবিধান বিশ্বের বৃহত্তম ও সর্বাধিক বিস্তারিত সংবিধান। সংবিধানের প্রস্তাবনা অংশে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র রূপে বর্ণিত হয়েছে।

- (২) ভারতে প্রচলিত দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ ওয়েস্টমিনিস্টার ধাঁচের একটি সংসদ ব্যবস্থা। এদেশের সরকার প্রথাগতভাবে ‘আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয়’ সরকার ব্যবস্থা, যার বৈশিষ্ট্য হল একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার ও অপেক্ষাকৃত দুর্বল একাধিক রাজ্য সরকারের সহাবস্থান। যদিও ১৯৯০-এর দশকের শেষভাগ থেকে ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হয়েছে।

- (৩) ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি। তিনি পরোক্ষভাবে একটি নির্বাচক মণ্ডলী কর্তৃক পাঁচ বছরের সময়কালের ব্যবধানে নির্বাচিত হন। অন্যদিকে ভারতের সরকার প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী। অধিকাংশ শাসনক্ষমতা ন্যস্ত থাকে তার হাতেই।

- (৪) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রীকে প্রথাগতভাবে সংসদের নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ট আসনপ্রাপ্ত রাজনৈতিক দল বা জোটের সমর্থন লাভ করতে হয়। রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রী পরিষদ নিয়ে গঠিত ভারতের শাসনবিভাগ।

ভারতবর্ষের আইন বিভাগ

- (১) ভারতের আইনবিভাগ হল দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ। এটি গঠিত হয়েছে রাজ্যসভা নামক একটি উচ্চকক্ষ ও লোকসভা নামক একটি নিম্নকক্ষ নিয়ে।

- (২) রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যা ২৪৫, এঁদের দপ্তরকাল ছয় বছর। এঁদের অধিকাংশই রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির বিধানসভা থেকে রাজ্যের জনসংখ্যার ভিত্তিতে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়ে আসেন।

- (৩) লোকসভার ৫৪৫ জন সদস্যের মধ্যে ৫৪৩ জন পাঁচ বছরের মেয়াদে নিজ নিজ নির্বাচন কেন্দ্র থেকে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। এছাড়া রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে সংসদে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি নেই, তবে তিনি দুই জন সদস্যকে উক্ত সম্প্রদায় থেকে সাংসদ মনোনীত করতে পারেন।

স্বাধীন ভারতবর্ষের বিচার ব্যবস্থা

- (১) ভারতে এককেন্দ্রিক ত্রি-স্তর বিচারব্যবস্থা প্রচলিত। এই বিচারব্যবস্থা প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্ট, ২১টি হাইকোর্ট ও অসংখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতের সমন্বয়ে গঠিত।

- (২) মৌলিক অধিকার, কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বিবাদ ও হাইকোর্ট -এর আপিল বিচার সংক্রান্ত মামলাগুলির ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট -এর মূল বিচার এলাকার অন্তর্গত।

- (৩) এই বিচারব্যবস্থা স্বতন্ত্র এবং আইন ঘোষণা এবং সংবিধান-বিরোধী কেন্দ্রীয় বা রাজ্য আইন প্রতিহত করার ক্ষমতাযুক্ত। সংবিধানের অভিভাবকত্ব ও ব্যাখ্যাদান সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অন্তর্গত।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভাগ

- (১) ভারত ২৮টি অঙ্গরাজ্য ও ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলবিশিষ্ট একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্র। ভারতে প্রত্যেক রাজ্যে নির্বাচিত রাজ্য সরকার অধিষ্ঠিত রয়েছে। নির্বাচিত সরকার রয়েছে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরি ও দিল্লিতেও।

- (২) পাঁচটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ শাসনাধীন। এই অঞ্চলগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রশাসক নিয়োগ করে থাকেন। ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠন আইন বলে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগুলি স্থাপিত হয়। তারপর থেকে এই কাঠামোটি মোটামুটি অপরিবর্তিত রয়েছে।

- (৩) তৃণমূল স্তরে শাসন ও প্রশাসন পরিচালনার লক্ষ্যে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি মোট ৭৩৯টি জেলায় বিভক্ত। জেলাগুলি আবার মহকুমা বা তহসিলে এবং গ্রামে বিভক্ত।

ভারতবর্ষের বৈদেশিক সম্পর্ক

- (১) ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর থেকেই বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আন্তরিক। ১৯৫০-এর দশকে ভারত আফ্রিকা ও এশিয়ার ইউরোপীয় উপনিবেশগুলির স্বাধীনতার স্বপক্ষে সওয়াল করে।

- (২) শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ ও মালদ্বীপে অপারেশন ক্যাকটাস – দুই ক্ষেত্রেই ভারত তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রে সামরিক মধ্যস্থতায় অংশ নেয়। কমনওয়েলথের এক সদস্য ভারত, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনেরও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

- (৩) ভারত-চীন যুদ্ধ ও ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আন্তরিক হয়ে ওঠে। ফলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের অবনতি হয়। ঠান্ডা লড়াই -এর সমাপ্তি পর্যন্ত সেই সম্পর্ক একই রকম থাকে।

- (৪) কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের তিনটি যুদ্ধ হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় মিত্র বাহিনী বাংলাদেশকে সহায়তা করে। ১৯৮৪ সালে সিয়াচেন হিমবাহ ও ১৯৯৯ সালে কার্গিলকে কেন্দ্র করে দুই দেশের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে।

- (৫) ভারত সরকারের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গেও ভারত সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে।

বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানে ভারতবর্ষের প্রভাব বিস্তার

বর্তমানকালে, ভারত যে সকল প্রতিষ্ঠানে নিজ প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে সেগুলি হল –

- (১) অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ-ইস্ট এশিয়ান নেশনস (আসিয়ান),

- (২) সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওন্যাল কো-অপারেশন (সার্ক) ও

- (৩) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)।

ভারতবর্ষের সামরিক বাহিনী

- (১) স্থলসেনা, বায়ুসেনা ও নৌসেনা নিয়ে গঠিত ভারতের সামরিক বাহিনী বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম সামরিক বাহিনী। এই সামরিক বাহিনীর সমান্তরালে কাজ করে থাকে একাধিক সহকারী বাহিনী। যথা – আধাসামরিক বাহিনী, উপকূলরক্ষী বাহিনী ও স্ট্রাটেজিক ফোর্সেস কম্যান্ড। রাষ্ট্রপতি ভারতীয় সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক।

- (২) রাশিয়া, ফ্রান্স ও ইজরায়েল ভারতের প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারী রাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা সহকারী দেশ। প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংগঠন ব্যালিস্টিক মিসাইল, যুদ্ধবিমান, যুদ্ধট্যাঙ্ক সহ দেশজ অত্যাধুনিক অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদনের কাজ তত্ত্ববধান করে, যাতে সামরিক সরঞ্জামের ক্ষেত্রে ভারতকে অধিক মাত্রায় বিদেশি আমদানির উপর নির্ভর করতে না হয়।

- (৩) ১৯৭৪ সালে স্মাইলিং বুদ্ধ ও ১৯৯৮ সালে পোখরান-২ নামে মোট ছয়টি প্রাথমিক পরমাণু পরীক্ষণের মাধ্যমে ভারত পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত হয়। যদিও ভারতের ঘোষিত পরমাণু নীতি হল “প্রথম প্রয়োগ নয়”।

- (৪) ১০ অক্টোবর, ২০০৮ তারিখে ভারত-মার্কিন বেসামরিক পরমাণু চুক্তি সাক্ষরিত হয়। তার পূর্বেই আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা ও নিউক্লিয়ার সাপ্লায়ারস গ্রুপ ভারতের উপর থেকে পরমাণু প্রযুক্তি ক্রয়বিক্রয়ের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। ফলে ভারত কার্যত পরিণত হয় বিশ্বের ষষ্ঠ পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রে।

- (৫) ভারত চারটি মহাদেশে জাতিপুঞ্জ -এর ৩৫টি শান্তিরক্ষা অভিযানে প্রায় ৫৫,০০০ সেনা ও পুলিশ প্রেরণ করেছে।

ভারতবর্ষের অর্থনীতি

- (১) ১৯৫০-এর দশক থেকে ১৯৮০-এর দশক পর্যন্ত ভারত সমাজতান্ত্রিক-ধাঁচের অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করে চলে। স্বাধীনতা-উত্তর কালে ভারতে যে আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাতে বেসরকারি উদ্যোগ, বৈদেশিক বাণিজ্য ও প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ওপর কঠোর সরকারি বিধিনিষেধ আরোপিত থাকত।

- (২) ১৯৯১ সালে অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে ভারত তার বাজার উন্মুক্ত করে দেয়। বিদেশি বাণিজ্য ও বিনিয়োগের উপর সরকারি কর্তৃত্ব শিথিল করা হয়। এর ধনাত্মক প্রভাবে মার্চ ১৯৯১ সালে ৫.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় ৪ জুলাই, ২০০৮ তারিখে বেড়ে দাঁড়ায় ৩০৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে।

- (৩) বিগত দুই দশকে বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি ভারতের গড় বার্ষিক জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৫.৭ শতাংশ।

- (৪) প্রধান কৃষিজ ফসলগুলি হল ধান, গম, তৈলবীজ, তুলা, পাট, চা, আখ ও আলু। প্রধান শিল্পগুলি হল অটোমোবাইল, সিমেন্ট, রাসায়নিক, বৈদ্যুতিন ভোগ্যপণ্য, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, যন্ত্রশিল্প, খনি, পেট্রোলিয়াম, ভেষজ, ইস্পাত, পরিবহন উপকরণ ও বস্ত্রশিল্প।

- (৫) ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদগুলি হল আবাদি জমি, বক্সাইট, ক্রোমাইট, কয়লা, হিরে, আকরিক লৌহ, চুনাপাথর, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম ও টাইটানিয়াম আকরিক।

- (৬) সাম্প্রতিককালে ভারতের বহুসংখ্যক শিক্ষিত ইংরেজি-পটু প্রশিক্ষিত পেশাদারগণ বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা, মেডিক্যাল ট্যুরিজমে ও আউটসোর্সিং-এর কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। বর্তমানে ভারত সফটওয়্যার ও অর্থসংক্রান্ত, গবেষণাসংক্রান্ত ও প্রকৌশলগত পরিষেবার এক বৃহৎ রপ্তানিকারক।

- (৭) ভারতের প্রধানতম বাণিজ্য সহযোগী হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও চীন। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের সদর দপ্তর, দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী নামে খ্যাত মুম্বই মহানগরীতে অবস্থিত।

স্বাধীন ভারতবর্ষের জনসংখ্যা

- (১) ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বাধিক জনবহুল রাষ্ট্র। ২০১৮ সালে দেশটির আনুমানিক জনসংখ্যা প্রায় ১৩৫ কোটি। ভারতের জনসংখ্যা পৃথিবীর মোট জন সংখ্যার প্রায় ১৭.৭৪ শতাংশ। সাম্প্রতিক কালে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতি হাজার জনে ১১.১০ জন বা ১.১১ শতাংশ। গড়ে প্রতি দুই সেকেণ্ডে জনসংখ্যা একজন করে বাড়ে। যদিও সাম্প্রতিক দশকগুলিতে গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসনের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতে শহরাঞ্চলীয় জনসংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, তথাপি প্রায়

- (২) ৬৬.৮০ শতাংশ ভারতবাসী গ্রামাঞ্চলে বাস করেন। জনসংখ্যার ৩৩.২০ শতাংশ শহরে বসবাস করে। এই দেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনবসতি ৪৫৫ জন। ভারতের বৃহত্তম মহানগরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মুম্বই, নতুন দিল্লি, বেঙ্গালুরু (ব্যাঙ্গালোর), কলকাতা, হায়দ্রাবাদ ও আহমদাবাদ।

- (৩) ২০১৩-১৫ কালপর্বে জাতীয় পর্যায়ে লিঙ্গানুপাত প্রতি হাজার পুরুষের বিপরীতে ৯০০ জন নারী। ২০১১-এর জনমিতি অনুযায়ী ভারতে সাক্ষরতার হার ৭৪.০৪ শতাংশ, যা পুরুষদের মধ্যে ৮২.১৪ শতাংশ এবং নারীদের মধ্যে ৬৫.৪৬ শতাংশ।

- (৪) সাক্ষরতার সর্বনিম্ন হার বিহার রাজ্যে – ৬৩.৮২ শতাংশ। গ্রামীণ অঞ্চলগুলোতে স্বাক্ষরতা বৃদ্ধির হার শহর এলাকার তুলনায় দ্বিগুণ। সাক্ষরতার হার সর্বাধিক কেরল রাজ্যে (৯১%)।

ভারতবর্ষের ভাষা

- (১) ভারতের দুটি প্রধান ভাষাগোষ্ঠী হল ইন্দো-আর্য ও দ্রাবিড়। এছাড়া অস্ট্রো-এশিয়াটিক ও তিব্বতি-বর্মী ভাষাগোষ্ঠীও আছে। ভারতের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীয় ভাষা হিন্দি, যা কি-না কেন্দ্রীয় সরকারের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে নির্ধারিত।

- (২) “সহকারী দাপ্তরিক ভাষা” ইংরেজি প্রশাসন ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও ইংরেজির প্রাধান্য প্রশ্নাতীত। ভারতের সংবিধান বাংলা-সহ ২২টি ভাষাকে সরকারি ভাষার মর্যাদা দিয়েছে।

- (৩) প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে ধ্রুপদি ভাষার মর্যাদা পেয়ে আসা তামিল ও সংস্কৃত এবং কন্নড় ও তেলুগু ভাষাকে ভারত সরকার নিজস্ব একটি যোগ্যতাসূচকবলে ধ্রুপদি ভাষার মর্যাদা দান করেছে। ভারতে উপ-ভাষার সংখ্যা ১,৬৫২টি।

স্বাধীন ভারতবর্ষের ধর্ম

- (১) ৮০ কোটিরও বেশি (৮০.৫%) ভারতবাসী হিন্দু, অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে রয়েছে মুসলমান (১৩.৪%), খ্রিস্টান (২.৩%), শিখ (১.৯%), বৌদ্ধ (০.৮%), জৈন (০.৪%), ইহুদি, পারসি ও বাহাই ধর্মাবলম্বী মানুষ।

- (২) ভারতে বিশ্বের বৃহত্তম হিন্দু, শিখ, জৈন, জরাথ্রুষ্টবাদী ও বাহাই ধর্মাবলম্বী জনসংখ্যা রয়েছে এবং ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা সমগ্র বিশ্বের নিরিখে তৃতীয়-বৃহত্তম এবং অ-মুসলমান প্রধান দেশগুলির মধ্যে বৃহত্তম। দেশে আদিবাসী জনসংখ্যা ৮.১%।

ভারতবর্ষের সংস্কৃতি

“সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য” ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই সংস্কৃতি স্বকীয় ঐতিহ্য রক্ষার পাশাপাশি বৈদেশিক আক্রমণকারী ও বহিরাগত জাতিগুলির থেকে গ্রহণ করা রীতিনীতি, ঐতিহ্য ও ধারণা অঙ্গীভূত করে এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের সংস্কৃতির ওপর নিজ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

(ক) ভারতবর্ষের স্থাপত্য

ভারতীয় স্থাপত্য এমন একটি বিষয় যার মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির এই বৈচিত্র্যময় রূপটি ধরা পড়ে। তাজমহল ও অন্যান্য মুঘল স্থাপত্য নিদর্শন তথা দ্রাবিড় স্থাপত্য নিদর্শনগুলির মধ্যে ভারত ও বহির্ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাচীন ও স্থানীয় ঐতিহ্যের সম্মিলন লক্ষিত হয়।

(খ) ভারতবর্ষে প্রচলিত সঙ্গীত

ভারতীয় সঙ্গীতের জগৎটি গঠিত হয়েছে ধ্রুপদি ও আঞ্চলিক সঙ্গীত ধারার সংমিশ্রণে। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত দুটি ধারায় বিভক্ত – উত্তর ভারতের হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত এবং দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটিক সঙ্গীত। আঞ্চলিক জনপ্রিয় সঙ্গীতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্র সঙ্গীত, হিন্দি ফিল্মি গান ও পপ এবং বাউল ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার লোকসঙ্গীত।

(গ) ভারতবর্ষের নৃত্যকলা

- (১) ভারতীয় নৃত্যকলা “লোক” ও “ধ্রুপদী” – এই দুই ভাগে বিভক্ত। ভারতের বিখ্যাত লোকনৃত্যগুলি হল পাঞ্জাবের ভাংড়া, অসমের বিহু নৃত্য, পশ্চিমবঙ্গের ছৌ নাচ এবং রাজস্থানের ঘুমার।

- (২) ভারতের সঙ্গীত নাটক অকাদেমি দেশের আটটি নৃত্যকলাকে ধ্রুপদি ভারতীয় নৃত্য আখ্যা দিয়েছে। এগুলি হল তামিলনাড়ুর ভরতনট্যম, উত্তর প্রদেশের কত্থক, কেরলের কথাকলি ও মোহিনীআট্টম, অন্ধ্রপ্রদেশের কুচিপুডি, মণিপুরের মণিপুরি, ওডিশার ওডিশি এবং অসমের সত্রিয় নাচ।

(ঘ) ভারতবর্ষের নাটক

- (১) ভারতীয় নাটকের বৈশিষ্ট্য হল সঙ্গীত, নৃত্য ও তাৎক্ষণিক বা লিখিত সংলাপের যুগলবণ্দি। নাটকের বিষয়বস্তু কখনও পুরাণ থেকে, কখনো মধ্যযুগীয় প্রেমকাহিনিগুলি থেকে, কখনো আবার একালের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলি থেকে গৃহীত।

- (২) ভারতের লোকনাট্যের মধ্যে গুজরাটের ভাবাই, পশ্চিমবঙ্গ -এর যাত্রা, উত্তর ভারতের নৌটঙ্কি ও রামলীলা, মহারাষ্ট্রের তামাশা, অন্ধ্রপ্রদেশের বুরাকথা, তামিলনাড়ুর তেরুককুত্তু ও কর্ণাটকের যক্ষগণ উল্লেখযোগ্য।

(ঙ) ভারতবর্ষের সাহিত্য

- (১) ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য প্রথমে মৌখিকভাবে ও পরে লিখিত আকারে প্রচলিত হয়। এই রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বেদ, ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত, নাটক অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ইত্যাদি।

- (২) আধুনিক কালের ভারতীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হলেন ১৯১৩ সালে দেশের প্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় -এর নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

- (৩) ইংরেজি ভাষায় সাহিত্যরচনার জন্য ভারতীয় অথবা ভারতীয় বংশোদ্ভুত যেসকল লেখকগণ সারা বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছেন তারা হলেন অমিতাভ ঘোষ, মার্কিন-প্রবাসী বাঙালি সাহিত্যিক ঝুম্পা লাহিড়ী, নোবেলজয়ী ব্রিটিশ-ভারতীয় সাহিত্যিক ভি এস নাইপল প্রমুখ।

(চ) ভারতবর্ষের চলচ্চিত্র

- (১) ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প সমগ্র বিশ্বের বৃহত্তম চলচ্চিত্র শিল্প। বাণিজ্যিক হিন্দি সিনেমা প্রস্তুতকারক বলিউড বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সৃষ্টিশীল ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি। তাছাড়া বাংলা, কন্নড়, মালয়ালম, মারাঠি, তামিল ও তেলুগু ভাষায় ঐতিহ্যবাহী চলচ্চিত্র শিল্প আছে।

- (২) ভারতের প্রথম সারির চলচ্চিত্র শিল্প কেন্দ্রগুলি হল বলিউড (হিন্দি), টলিউড (বাংলা ও তেলুগু), কলিউড (তামিল), মলিউড (মালয়ালম), স্যান্ডেলউড বা চন্দনবন (কন্নড়), ও ভোজিউড (ভোজপুরি)।

(ছ) ভারতবর্ষের রন্ধনপ্রণালী

ভারতীয় রন্ধনপ্রণালীর বিশেষত্ব হল বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ আঞ্চলিক রন্ধনপ্রণালী এবং ভেষজ ও মশলার অভিজাত প্রয়োগ। দেশের প্রধান খাদ্য ভাত (পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে) ও রুটি (মূলত উত্তর ভারতে)।

(জ) ভারতবর্ষের পোশাক পরিচ্ছদ

ভারতে পোশাকের ঐতিহ্য রং, ধরন ও জলবায়ুর মতো বিভিন্ন কারণে অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন। পোশাক হিসাবে মহিলাদের ক্ষেত্রে শাড়ি ও পুরুষদের ক্ষেত্রে ধুতি বা লুঙ্গি বিশেষ জনপ্রিয়। এছাড়া মহিলাদের সালোয়ার-কামিজ ও পুরুষদের কুর্তা-পাজামা বা ইউরোপীয়-ধাঁচে ট্রাউজার্স ও শার্ট বিশেষভাবে প্রচলিত।

(ঝ) ভারতবর্ষের উৎসব

- (১) প্রকৃতিগত দিক থেকে ভারতে উৎসব ধর্মীয়। তবে অনেক ধর্ম ও জাতি নিরপেক্ষ উৎসবও পালিত হয়। দীপাবলি, গণেশ চতুর্থী, পোঙ্গল, দোলযাত্রা, ওনাম, দশেরা, দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জন্মাষ্টমী, ঈদল ফিত্র, বড়দিন, বুদ্ধজয়ন্তী, বৈশাখী প্রভৃতি কয়েকটি জনপ্রিয় উৎসব।

- (২) ভারতে তিনটি জাতীয় উৎসব পালিত হয় – স্বাধীনতা দিবস, সাধারণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র দিবস ও গান্ধী জয়ন্তী। এছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক উৎসবও যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়।

(ঞ) ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থা

- (১) ভারতে সনাতন পারিবারিক মূল্য বিশিষ্ট সম্মানের অধিকারী। একাধিক প্রজন্মের মিলনক্ষেত্র পিতৃতান্ত্রিক যৌথ পরিবারগুলিই ভারতীয় পরিবারতন্ত্রের আদর্শ বলে বিবেচিত হয়। আজকাল অবশ্য নগরাঞ্চলগুলিতে ছোটো ছোটো নিউক্লিয়ার পরিবারের উদ্ভব ঘটতে দেখা যায়।

- (২) ভারতে বিবাহ আয়োজিত হয় পাত্র ও পাত্রীর পিতামাতা ও অন্যান্য গুরুজনস্থানীয় আত্মীয়বর্গের সম্মতিক্রমে। আয়োজিত বিবাহ ভারতে এক অতিমাত্রায় লক্ষিত বিবাহরীতি। বিবাহবন্ধন সারাজীবনের বন্ধন বলে বিবেচিত হয়। তাই এদেশে বিবাহবিচ্ছেদের হারও অত্যন্ত কম। ভারতে বাল্যবিবাহ প্রথা আজও প্রচলিত যদিও বাল্যবিবাহের হার ক্রমহ্রাসমান।

(ট) ভারতবর্ষের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

- (১) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভারত তার নিজস্ব স্বাক্ষর রেখে এসেছে। খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকে ভারতীয় ধাতুবিদগণ দিল্লির লৌহস্তম্ভটি নির্মাণ করেন। বেদাঙ্গ জ্যোতিষ গ্রন্থে সে যুগের মহাকাশ পর্যবেক্ষণের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

- (২) কোপারনিকাস -এর সূর্যকেন্দ্রিকতাবাদ প্রস্তাবনার ১০০০ বছর আগেই ভারতীয় গণিতবিদ তথা জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট প্রাচীন বিশ্বধারণার ভ্রান্ততা প্রমাণ করেছিলেন। প্রাচীন বিশ্বে একমাত্র ভারতেই গড়ে উঠেছিল হীরের খনি।

- (৩) ভারতীয় গণিতজ্ঞ শ্রীনিবাস রামানুজন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদদের অন্যতম বলে বিবেচিত হন। ১৯২৮ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন ভারতীয় পদার্থবিদ চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন।

- (৪) ১৯৭৫ সালে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ আর্যভট্টের উৎক্ষেপণ, তার পূর্ববর্তী বছরে স্মাইলিং বুদ্ধ নামে এক ভূগর্ভস্থ পারমাণবিক পরীক্ষণ, দূরসংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পারমাণবিক চুল্লি ও হোমি জাহাঙ্গির ভাবা পরিচালিত বিএআরসি-এর মতো গবেষণা কেন্দ্রের বিকাশ ভারতের উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক সাফল্য বলে বিবেচিত হয়।

- (৫) ২০০৮ সালে চাঁদের মাটিতে অবতীর্ণ হয় প্রথম ভারতীয় মহাকাশযান চন্দ্রযান-১। চন্দ্রযানের পাঠানো তথ্য থেকে নাসার তত্ত্বাবধানে ব্রাউন ইউনিভার্সিটিতে মুন মিনারেলজি মাপার যন্ত্রে বিস্ময়করভাবে প্রভূত পরিমাণ হাইড্রক্সিল আয়ন এবং বরফের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে।

- (৬) ২০০৩ সালে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যাডভান্সড কম্পিউটিং তৈরি করে ভারতের প্রথম সুপারকম্পিউটার পরম পদ্ম। এটি পৃথিবীর দ্রুততম সুপারকম্পিউটারগুলির অন্যতম।

- (৭) বর্তমানে আই বি এম, মাইক্রোসফট, সিসকো সিস্টেমস, ইনফোসিস, টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিস, উইপ্রো ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলি ভারতের বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই প্রভৃতি শহরে তাদের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করেছে।

(ঠ) ভারতবর্ষের খেলাধুলা

- (১) কাবাডি ভারতের জাতীয় খেলা বলে মনে করা হয়। কাবাডি বিশ্বকাপে ভারত জয়ের হ্যাটট্রিকও করেছে। ভারতীয় হকি দল ১৯৭৫ সালের পুরুষদের হকি বিশ্বকাপ এবং পুরুষদের অলিম্পিক গেমসে পাঁচবার স্বর্ণপদক বিজয়ী।

- (২) ফুটবল খেলা ভারতে জনপ্রিয়। ২০১৮-তে কলকাতার বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে প্রথম অনূর্ধ্ব ১৭ যুব বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল খেলায় ইংল্যান্ড বিজয়ী হয়। আয়োজক দেশ হিসেবে ভারত খেলতে পেয়েও উল্লেখযোগ্য ফল পায়নি।

- (৩) ভারতে সর্বাধিক জনপ্রিয় খেলা হল ক্রিকেট। ভারতীয় জাতীয় ক্রিকেট দল ১৯৮৩ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপ, ২০০৭ সালের আইসিসি বিশ্ব টোয়েন্টি-২০ এবং ২০১১ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপ বিজয়ী। তাছাড়া ২০০৩ সালে ক্রিকেট বিশ্বকাপ ও ২০১৪ সালে আইসিসি বিশ্ব টোয়েন্টি-২০ তে ফাইনালে পরাজিত হয়।

- (৪) ভারতীয় দলের ডেভিস কাপ বিজয়ের পর থেকে ভারতে টেনিসের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে ফুটবল পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর-পূর্ব ভারত, গোয়া ও কেরলে বেশ জনপ্রিয়। দাবা খেলার উদ্ভবও হয়েছিল ভারতে। দেশে গ্রান্ডমাস্টার দাবাড়ুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আজ দাবা ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় একটি খেলা।

- (৫) ভারতে প্রাচীন যোগব্যয়াম এবং বিভিন্ন ভারতীয় মার্শাল আর্ট, কালারিপ্পায়াত্তু, বার্মা কলাই ইত্যাদি আজও জনপ্রিয়। ভারতের সর্বোচ্চ অসামরিক ক্রীড়া পুরস্কার হল রাজীব গান্ধী খেলরত্ন ও অর্জুন পুরস্কার (খেলোয়াড়দের জন্য) এবং দ্রোণাচার্য পুরস্কার (কোচিং-এর জন্য)।

উপসংহার:- আমাদের দেশ ভারতবর্ষ বিশ্বের এক বৈচিত্র্যপূর্ণ। এত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ঐক্যের সুর চিরস্থায়ী আছে। গ্রিক বীর আলেকজান্ডার বলেছেন, “সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ ভারতবর্ষ।” আবার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন,

“নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান

বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।”

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সময় করে আমাদের এই “ভারতবর্ষ” পোস্টটি পড়ার জন্য। এই ভাবেই adhunikitihas.com ওয়েবসাইটের পাশে থাকুন। যে কোনো প্রশ্ন উত্তর জানতে এই ওয়েবসাইট টি ফলো করুণ এবং নিজেকে তথ্য সমৃদ্ধ করে তুলুন।

সবশেষে আপনার কাছে আমাদের অনুরোধ যদি এই পোস্টটি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে Comment ও Share করে দিবেন, (ধন্যবাদ)।

(FAQ) ভারতবর্ষ সম্পর্কে জিজ্ঞাস্য?

নয়া দিল্লি।

মুম্বই।

দ্রৌপদী মুর্মু।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু।

নরেন্দ্র মোদী।