ফ্রান্সে ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের ভূমিকা বা অবদান প্রসঙ্গে বৈপ্লবিক ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি, পুরাতন ব্যবস্থার ভিত্তি শিথিল, মন্তেস্কুর ভূমিকা, ভলতেয়ারের ভূমিকা, রুশোর ভূমিকা, বিশ্বকোষ, ফিজিওক্রাটদের ভূমিকা, দার্শনিকদের ভূমিকা সম্পর্কে মতামত, দার্শনিকদের ভূমিকার বিরুদ্ধে মতামত, রুদের মন্তব্য ও উইলার্টের মন্তব্য সম্পর্কে জানবো।

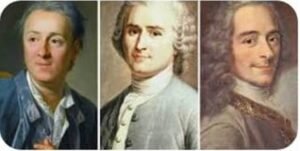

ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকের ভূমিকা বা অবদান প্রসঙ্গে ফরাসি বিপ্লব আনয়নে দার্শনিকদের অবদান, দার্শনিকদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, বিপ্লবী চিন্তার প্রসারে অবদান, ফরাসি দার্শনিক মন্তেস্কুর অবদান, ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ার এর অবদান, ফরাসি দার্শনিক রুশোর অবদান, ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের ভূমিকা সম্পর্কে মতামত ও ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের ভূমিকার বিরুদ্ধে মতামত সম্পর্কে জানব।

ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের ভূমিকা বা অবদান

| ঐতিহাসিক ঘটনা | ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের ভূমিকা বা অবদান |

| সময়কাল | ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দ |

| স্থান | ফ্রান্স |

| দি স্পিরিট অব লজ | মন্তেস্কু |

| কাঁদিদ | ভলতেয়ার |

| সামাজিক চুক্তি | রুশো |

ভূমিকা:- যে কোনও বিপ্লবের পূর্বে মানুষের চিন্তা বা ভাবজগতে বিপ্লব আসে। ফরাসি বিপ্লব-এর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। অষ্টাদশ শতকের ফ্রান্সে একদল সাহিত্যিক ও দার্শনিকের আবির্ভাব হয়, যাঁরা ফ্রান্সের সমকালীন বাস্তব পরিস্থিতি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেছিলেন।

বৈপ্লবিক ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি

দার্শনিকরা ফ্রান্সের তৎকালীন সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও ধর্মীয় জীবনের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত অনাচার ও দুর্নীতির তীব্র সমালোচনা করে জাতীয় জীবনে এক বৈপ্লবিক ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি করেন।

পুরাতন ব্যবস্থার ভিত শিথিল

দার্শনিকদের সমালোচনার ফলেই সাধারণ মানুষ এইসব অনাচার, দুর্নীতি, বৈষম্য এবং এর পাশাপাশি তাদের নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। তাঁদের সমালোচনার ফলে পুরোনো ব্যবস্থার ভিত শিথিল হয়ে পড়ে।

ফরাসি দার্শনিক মন্তেস্কু

- (১) পেশায় আইনজীবী বিশিষ্ট ফরাসি দার্শনিক মন্তেস্কু ছিলেন বিপ্লব-বিমুখ এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সমর্থক। তিনি বেশ কিছুকাল ইংল্যান্ড-এ বসবাস করেন এবং ইংল্যান্ডের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের আদর্শে প্রভাবিত হন।

- (২) ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত ‘দি স্পিরিট অব লজ’ গ্রন্থে তিনি রাজার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার তীব্র সমালোচনা করেন এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে রাষ্ট্রের শাসন, আইন ও বিচার বিভাগের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণের দাবি জানান। এই গ্রন্থখানি পরবর্তীকালে বিপ্লবী শাসনতন্ত্র রচনায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

- (৩) তিনি ঘোষণা করেন যে, “একই ব্যক্তির হাতে সরকারের আইন, বিচার ও শাসন বিভাগের দায়িত্ব থাকলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা লোপ পাবে।” এই গ্রন্থটি এতই জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, ১৮ মাসে এর ২২টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

- (৪) তাঁর অপর গ্রন্থ ‘দি পার্সিয়ান লেটার্স’-এ তিনি ফ্রান্সের প্রচলিত সমাজব্যবস্থা, অভিজাততন্ত্র এবং রাজতন্ত্রের দুর্বলতা ও ত্রুটির কঠোর সমালোচনা করেন।

ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ার

- (১) কবি, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক ভলতেয়ার ছিলেন সমকালীন ইউরোপীয় সাহিত্য জগতের মধ্যমণি এবং সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ ছিল। ভিক্টর হুগো তাঁর সম্পর্কে বলেন যে, “তিনি মানুষ নন। তিনি একটি শতাব্দী।” (“He is not a man. He is a century.”)।

- (২) ভলতেয়ার ছিল তাঁর ছদ্মনাম।তাঁর প্রকৃত নাম হল ফ্রাঁসোয়া মারি আরুয়ে। তাঁর জন্ম প্যারিসে। মন্তেস্কু-র মতো তিনিও কিছুকাল ইংল্যান্ডে অতিবাহিত করেন। তিনি ইংল্যান্ডের সমাজ ব্যবস্থাকে মুক্ত, সহিষ্ণু ও প্রগতিশীল বলে প্রশংসা করতেন।

- (৩) প্রগতিবাদী ও যুক্তিনিষ্ঠ ভলতেয়ার-এর কাছে যুক্তি-বিরোধী সকল চিন্তা বা প্রতিষ্ঠান অসহ্য ছিল। তিনি ঈশ্বরবাদী ছিলেন এবং ঈশ্বর ও ধর্মের প্রয়োজনীতাও তিনি উপলব্ধি করেন। তিনি বলেন যে, “যদি ঈশ্বর না থাকেন, তবে তাঁকে সৃষ্টি করার প্রয়োজন আছে।” (“If God did not exist, it would be necessary to create Him.”)।

- (৪) ঈশ্বরবাদী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল ক্যাথলিক গির্জা। কারণ, তাঁর মতে গির্জা ছিল প্রগতি ও শিক্ষার পরিপন্থী। ক্যাথলিক গির্জাকে তিনি ‘বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত উৎপাত’ (‘A privileged nuisance’) বলে অভিহিত করেন।

- (৫) তীব্র বিদ্রূপ ও শ্লেষাত্মক রচনার মাধ্যমে তিনি গির্জার দুর্নীতি, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় অনাচার ও বৈষম্যকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরে দেশে এক জাগরণের সৃষ্টি করেন।

- (৬) গণতন্ত্রে বিশ্বাসী না হয়েও তিনি শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ও স্বাধীন চিন্তার সমর্থক ছিলেন। প্রজাহিতৈষী রাজতন্ত্রের সমর্থক হয়েও তিনি ফ্রান্সের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের নিন্দায় মুখর ছিলেন। তাঁর দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ হল ‘কাঁদিদ’ (‘Candid’, 1759 A.D.) এবং ‘লেতর ফিলজফিক’ (‘Letters Philosophiques, 1734 A.D.)।

ফরাসি দার্শনিক রুশো

- (১) ফরাসি দার্শনিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ, জনপ্রিয় ও প্রগতিশীল ছিলেন জা জেকুইস রুশো(JeanJacquesRousseau)।তাঁকে ফরাসি বিপ্লবের ‘প্রিন্স’ বা’ বিপ্লবের জনক’ বলা হত।

- (২) তাঁর‘অসাম্যের সূত্রপাত'(‘OriginInequality’) নামক গ্রন্থে তিনি দেখান যে, মানুষ সমান অধিকার নিয়েই জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু লোভী ও স্বার্থপর সমাজব্যবস্থা তাকে বঞ্চিত করে। এই গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি প্রচলিত সামাজিক বৈষম্য ও শ্রেণিগত অত্যাচারের মূলে কুঠারাঘাত করেন।

- (৩) ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ‘সামাজিক চুক্তি’ (‘Contract Sociale’) গ্রন্থে তিনি বলেন যে, জন্মের সময় মানুষ স্বাধীন, কিন্তু সর্বত্র সে শৃঙ্খলিত। এই গ্রন্থে তিনি আধুনিক গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রবাদের ভিত্তি স্থাপন করেন।

- (৪) নানা যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে তিনি রাজার ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতাকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলেন যে, জনগণই হল রাষ্ট্র ও সমস্ত সার্বভৌম শক্তির উৎস। ঈশ্বর নন— একদিন ‘জনগণের ইচ্ছা’ (‘General Will’) অনুসারে এক চুক্তির মাধ্যমে রাজা শাসনক্ষমতা পান। এই চুক্তির মাধ্যমেই রাজা সিংহাসনে বসেছেন।

- (৫) রাজা স্বৈরাচারী হয়ে এই চুক্তি লঙ্ঘন করলে প্রজাসাধারণ তাঁকে পদচ্যুত করতে পারবে। তাঁর এই ‘সামাজিক চুক্তি’ মতবাদ রাজার দৈবস্বত্বের মূলে কুঠারাঘাত হেনে প্রজাদের মনে রাজ-কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রেরণা যোগায়।

- (৬) ঐতিহাসিক হ্যাসাল (Hassal) বলেন যে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে ফরাসি বিপ্লব ঘটলেও, এই বিপ্লবের উপর রুশোর রচনার প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না।

বিশ্বকোষ

- (১) এই যুগের অন্যতম মনীষী দেনিস দিদেরো ও দ্য এলেমবার্ট (D’ Alembert) সমসাময়িক বিভিন্ন পণ্ডিতের সহযোগিতায় পঁয়ত্রিশটি খণ্ডে একটি ‘বিশ্বকোষ’ (Encyclopedia) সংকলন করেন। এই গ্রন্থগুলিতে ধর্ম, রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের উপর যুক্তিগ্রাহ্য আলোচনা প্রকাশিত হয়।

- (২) এই গ্রন্থগুলি ১৭৫১ থেকে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থগুলিতে বিভিন্ন দার্শনিকের রচনা স্থান পায়, যা মানুষকে প্রচলিত সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মীয় জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে এই গ্রন্থের ৪ হাজার কপি বিক্রি হয়।

ফিজিওক্রাটস

- (১) এই সময় ফ্রান্সে ফিজিওক্রাটস’ (Physiocrates) নামে এক শ্রেণির অর্থনীতিবিদের আবির্ভাব হয়। ফ্রান্সে শিল্প-বাণিজ্য ছিল রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। ফিজিওক্রাট-রা মার্কেন্টাইলবাদ, সংরক্ষণ নীতি এবং শিল্প-বাণিজ্যে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বিরোধীছিলেন।

- (২) তাঁরা অবাধ বাণিজ্য ও বেসরকারি শিল্প স্থাপনের দাবি জানান। তাঁদের মতে ভূমিই হল সম্পদের উৎস। তাই ভূমির সকল মালিককেই কর দিতে হবে। ফ্রান্সের যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় বিষয়টি পছন্দ করে নি।

- (৩) কুইসনে (Quesnay) ছিলেন এই মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা। এই মতবাদের অপর প্রবক্তা অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) তাঁর ‘দি ওয়েলথ অব নেশনস্’ (‘The Wealth of Nations’) গ্রন্থে অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে বক্তব্য রাখেন।

- (৪) এছাড়া লা মেত্রি (La Mettrie), কাঁদিলাক (Condillac), হলবাখ (Holbach), মরেলি (Morelly), মাবলি (Mably) প্রমুখ বিশিষ্ট পণ্ডিতরা জনগণের চিন্তা ও চেতনাকে বিপ্লবের নতুন স্তরে পৌঁছে দেন।

ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের ভূমিকা সম্পর্কে মতামত

১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার নেপথ্যে দার্শনিকদের ভূমিকা নিয়ে পণ্ডিত মহলে যথেষ্ট মতভেদ আছে। যেমন –

- (১) ফরাসি ঐতিহাসিক অ্যাবে বারওয়েল (Abbe’ Baruell) ও ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞ এডমন্ড বার্ক (Burke) মনে করেন যে, ফরাসি বিপ্লবের প্রধান কারণ হল দার্শনিকদের ‘ষড়যন্ত্র’ (‘clique’)।

- (২) হল্যান্ড রোজ (Holland Rose), রাইকার (Riker), তেইন (Taine), রুস্তাঁ (Roustan), সেতোব্রিয়া (Chateaubriand), মালোঁ (Madelin), জোরেস (Jaures), মাতিয়ে (Mathiez.), গোদসো (Godse), লাব্রুস (Labrousse), মর্নে (Mornet) প্রমুখ ঐতিহাসিকরা দার্শনিকদের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

- (৩) তেইন বলেন, “ফ্রান্স দর্শনের বিষ পান করেছিল।” মাদেলা বলেন যে, ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাই ছিল পুরাতন ব্যবস্থার ভিত্তি। দার্শনিকরা সেই ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে অবিরত সমালোচনা করে তাতে ফাটল ধরিয়ে দেন।

ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের ভূমিকার বিরুদ্ধে মতামত

লেফেভর, মনিয়ের (J. J. Mounier), মোর্স স্টিফেনস (Morse (Stephens), ম্যালে-দ্য-পান (Mallet du Pan) প্রমুখ এই ব্যাপারে ভিন্ন কথা বলেন। যেমন –

- (১) মনিয়ের বলেন যে, সাধারণ মানুষ ভলতেয়ার বা রুশোর রচনা পড়তেন না বা বুঝতেন না। সুতরাং, তাঁদের প্রভাবিত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

- (২) মোর্স স্টিফেনস বলেন যে, ঐতিহাসিক পরিস্থিতির কারণেই বিপ্লব ঘটে—এতে দার্শনিকদের প্রভাব ছিল অকিঞ্চিৎকর।

- (৩) ডেভিড টমসন বলেন যে, বিপ্লবের উপর দার্শনিকদের প্রভাব ছিল ক্ষীণ ও পরোক্ষ। তাঁর মতে, দার্শনিকরা বিপ্লব প্রচার করেন নি বা বিপ্লবের সূত্রপাতও করেন নি, বিপ্লব চলাকালে তাঁদের চিন্তাধারা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

- (৪) হ্যাজেন (Hazen)-এর মতে, দার্শনিকরা নন-জাতীয় জীবনের পরিস্থিতি ও অনাচারই বিপ্লবের জন্য দায়ী ছিল।

- (৫) কোবান-এর মতে, দার্শনিকদের ভূমিকা এত বিক্ষিপ্ত ও পরস্পর-বিরোধী ছিল যে, তাঁদের কোনও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ছিল বলে মনে হয় না।

- (৬) গুডউইন তাঁর ফরাসি বিপ্লব সম্পর্কিত গ্রন্থে (‘The French Revolution’) দার্শনিকদের সম্পর্কে কোনও কথাই বলেন নি।

ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের ভূমিকা সম্পর্কে রুদের মন্তব্য

ঐতিহাসিক রুদে (George Rude) বলেন যে, সে যুগে মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে সমন্বিত করে একটি ভাবাদর্শ গঠনের জন্য কোনও রাজনৈতিক দল ছিল না। দার্শনিকরাই সেই ভাবাদর্শ বা জনমত গঠনের কাজটি করেছেন।

ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের ভূমিকা সম্পর্কে উইলার্টের মন্তব্য

ঐতিহাসিক উইলার্ট (Willart)-এর মতে, দীর্ঘদিনের বঞ্চনার ফলে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুচ্চারিত ও অব্যক্ত হয়ে মনের মধ্যে গুমরে মরছিল। দার্শনিকরা স্বাধীন চিন্তার পথে বাধাগুলি সরিয়ে দিয়ে অস্পষ্ট ধারণাগুলিকে ভাষা দিয়েছিলেন।

উপসংহার:- বস্তুত দার্শনিকরা বিপ্লবী ছিলেন না, তাঁরা বিপ্লবের কথাও প্রচার করেন নি। তাঁরা ‘পুরাতনতন্ত্রের’ ত্রুটিগুলি সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন মাত্র। ফরাসি বিপ্লবের জন্য দার্শনিকদের দায়ী করা হল ঘোড়ার আগে গাড়িকে দাঁড় করানোর মতো।

(FAQ) ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের ভূমিকা বা অবদান সম্পর্কে জিজ্ঞাস্য?

‘দি স্পিরিট অব লজ’।

রুশো।

রুশো।

‘কাঁদিদ’ ও ‘লেতর ফিলোজফিক’।