চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি প্রসঙ্গে সরকারের আয় বৃদ্ধির সুযোগ বন্ধ, পুরোনো জমিদার উচ্ছেদ, সরকারের রাজস্বের ক্ষতি, নতুন জমিদারদের উদ্ভব, জমির ওপর চাপ বৃদ্ধি, শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত, শ্রীহীন গ্রামীণ জীবন, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, পত্তনি প্রথা, কৃষকদের দুরবস্থা, সামাজিক বিপ্লব, মহাজন শ্রেণীর আবির্ভাব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব সম্পর্কে জানবো।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি বা কুফল প্রসঙ্গে বাংলার অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত, সরকারের আয় বৃদ্ধির সুযোগ বন্ধ, সরকারি রাজস্বের ক্ষতি, পুরোনো জমিদার উচ্ছেদ ও নতুন জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল জমির ওপর চাপ বদ্ধি, শিল্প ক্ষতিগ্ৰস্ত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষকদের দুরবস্থা, মহাজন শ্রেনীর আবির্ভাব, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও সামাজিক বিপ্লব সম্পর্কে জানব।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি

| ঐতিহাসিক ঘটনা | চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি |

| বিশেষত্ব | ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা |

| প্রবর্তক | লর্ড কর্ণওয়ালিস |

| প্রবর্তন কাল | ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ |

| প্রচলিত অঞ্চল | বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা |

ভূমিকা :- বাংলা তথা ভারত-এর ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার ইতিহাসে লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। অবশ্য বাস্তব ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা তার উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে পুরোপুরি সার্থক হয় নি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি

এই ব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত ছিল না। হোমস (Holmes)-এর মতে এই বন্দোবস্ত ছিল একটি মারাত্মক ভুল। এডওয়ার্ড থনটন (Edward Thornton) বলেন যে, চরম অজ্ঞতা থেকেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্টি হয়। এর সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি গুলি হল –

(১) সরকারের আয় বৃদ্ধির সুযোগ বন্ধ

এই ব্যবস্থায় সরকারের বার্ষিক আয়ের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট হলেও এর ফলে ভবিষ্যতে ভূমিরাজস্ব থেকে সরকারের আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। জমিদার প্রজাদের ওপর বেশি রাজস্ব চাপিয়ে আয়বৃদ্ধি করলেও, সরকারের কিন্তু আয়বৃদ্ধির আর কোনও সুযোগ রইল না। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, পতিত জমি পুনরুদ্ধার প্রভৃতির ফলে জমিদারি আয় বহুগুণ বৃদ্ধি পেলেও সরকারি আয় কিন্তু বৃদ্ধি পায় নি।

(২) পুরোনো জমিদার উচ্ছেদ

এই ব্যবস্থায় জমিদারের দেয় রাজস্বের হার ছিল খুব উঁচু। ‘সূর্যাস্ত আইন’ অনুসারে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে সরকারি কোষাগারে রাজস্ব জমা দিতে না পারার জন্য বহু প্রাচীন জমিদার জমিদারিচ্যুত হন। এইভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের কুড়ি বছরের মধ্যে বাংলার প্রায় অর্ধেক প্রাচীন জমিদার উচ্ছেদ হয়ে যান।

(৩) সরকারি রাজস্বের ক্ষতি

নিলামে সর্বদা সঠিক দাম পাওয়া যেত না। অনেক সময় জমিদাররা ইচ্ছে করে রাজস্ব বাকি রাখতেন এবং নিলামের সময় বেনামে ও স্বল্পমূল্যে সেই জমিদারি কিনতেন। অনেক সময় নাবালক ও অনভিজ্ঞ জমিদারের আমলারা বিশ্বাসঘাতকতা করে জমিদারি নিলামে তুলে দিয়ে নিজেরা তা আত্মসাৎ করতেন। এইভাবে সারা দেশজুড়ে জমিদারি কেনা-বেচার এক অদ্ভুত প্রবণতা দেখা দেয়। এর ফলে নানা ধরনের প্রশাসনিক সঙ্কট দেখা দেয়, মামলা-মোকদ্দমা বৃদ্ধি পায় এবং সরকারের রাজস্বও প্রবলভাবে হ্রাস পায়।

(৪) নতুন জমিদার শ্রেণী

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বহু প্রাচীন জমিদার অপসৃত হন এবং ধনশালী বণিক ব্যবসায়ীদের অনেকেই এই জমিদারিগুলি ক্রয় করেন। এই সব ভুঁইফোড় জমিদারদের সঙ্গে কৃষক বা জমির কোনও সম্পর্ক ছিল না। তাঁরা জমিদারিকে বিনিয়োগের একটি ক্ষেত্র বলে মনে করতেন। প্রজাকল্যাণ নয়— প্রজা-শোষণের মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জনই ছিল তাদের লক্ষ্য।

(৫) জমির ওপর চাপ বৃদ্ধি

জমিতে স্থায়ী স্বত্ব হওয়ায় সকলের মধ্যেই জমি ক্রয়ের জন্য এক ধরনের অদ্ভুত প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। শহরের ব্যবসায়ী, মহাজন, জমিদার ও সরকারি আমলা, সুদের কারবারি—সকলেই জমিতে মূলধন বিনিয়োগ করতে থাকে। এর ফলে জমির ওপর প্রবল চাপ পড়ে এবং আদালতে জমি-সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমাও বৃদ্ধি পায়।

(৬) শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত

এই ব্যবস্থায় জমির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় শিল্পপতি ও বণিকরা অনিশ্চিত শিল্প বাণিজ্যে মূলধন বিনিয়োগ করা অপেক্ষা স্থায়ী মালিকানাধীন জমিতে মূলধন বিনিয়োগ করতে থাকে। শিল্প-বাণিজ্যে মূলধন বিনিয়োগ প্রচণ্ডভাবে হ্রাস পায়। এর ফলে বাংলার শিল্প-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(৭) শ্রীহীন গ্রামীণ জীবন

নতুন জমিদাররা জমিদারির দায়িত্ব নায়ের-গোমস্তার হাতে দিয়ে শহরে বিলাস-ব্যসনের মধ্যে বাস করতে থাকেন। গ্রামীণ সম্পদ শহরে ব্যয় হওয়ায় গ্রামগুলি শ্রীহীন হয়ে পড়ে। রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী সংস্কার প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ‘অনুপস্থিত জমিদারের’ কর্মচারীরা মুনাফার লোভে প্রজাদের ওপর অধিক করের বোঝা চাপিয়ে জুলুম চালাতে থাকে। এর ফলে তাদের দুর্দশা সীমা ছাড়িয়ে যায়।

(৮) কৃষির বাণিজ্যকরণ

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্যতম ফল হল কৃষির বাণিজ্যকরণ (commerciali sation of agriculture)। বণিক-মহাজনরা জমির মালিক হওয়ায় তারা ঋণগ্রস্ত কৃষককে ধান-গমের পরিবর্তে অধিকতর লাভজনক অর্থকরী ফসল নীল, আখ, পাট, তুলা প্রভৃতি চাষে বাধ্য করে। এর ফলে মহাজনের কাছে ঋণগ্রস্ত কৃষকের অন্নাভাব আরও বৃদ্ধি পায়।

(৯) পত্তনি প্রথা

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আর একটি কুফল হল ‘পত্তনি প্রথা’-র উদ্ভব। কোনও কোনও জমিদার দ্রুত খাজনা আদায়ের উদ্দেশ্যে তার জমিদারিকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে নিয়মিত রাজস্ব প্রদানের শর্তে অন্য মধ্যস্বত্বভোগীদের তা ‘পত্তনি’ দেন। এই পত্তনিদারদের বলা হত ‘সদর পত্তনিদার’। এরাআবার অনুরূপ ভাবে অন্যদের জমি পত্তনি দিত। তাদের বলা হত ‘দর পত্তনিদার”। এর পরের স্তরে ছিল ‘দর-দর পত্তনিদার’। এইভাবে মূল জমিদার ও রায়তের মধ্যে অন্তত পাঁচ ছ’টি স্তরে মধ্যস্বত্বভোগীদের আবির্ভাব হয়। এর ফলে প্রজাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে।

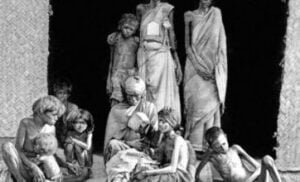

(১০) কৃষকদের দুরবস্থা

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় রায়ত বা কৃষক সম্প্রদায়।এই ব্যবস্থায় জমিদারদের ওপর খুব উঁচু হারে খাজনা ধার্য করা হয়। জমিদাররা এই খাজনা কৃষকদের ওপর চালান করে দেন।তাঁরা নানা রকম জুলুম করে প্রজাদের কাছ থেকে ইচ্ছামতো বেশি খাজনা আদায় করতেন। উনিশ শতকের সূচনা থেকে রামমোহন রায়, লালবিহারী দে, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত সকলেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রায়তদের দুর্দশার কথা বলেছেন।

(১১) সামাজিক বিপ্লব

ডঃ তারা চাঁদ বলেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভারতের সামাজিক সংগঠন ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। চিরাচরিত গ্রামীণ সংগঠন ধ্বংস হয়, সম্পত্তি সংক্রান্ত সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে, নতুন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং গ্রামাঞ্চলে সামাজিক বিপ্লব ঘটে। কার্ল মার্কস-এর মতে “সম্পর্কের এই পরিবর্তনই সামাজিক বিপ্লব ঘটায়।”

(১২) মহাজন শ্রেণীর আবির্ভাব

পূর্বে ফসলের মাধ্যমে রাজস্ব দেবার পদ্ধতি চালু ছিল। ইংরেজ সরকার এই রীতি বাতিল করে নগদ অর্থে রাজস্ব প্রদানের রীতি চালু করে। এই অবস্থায় কৃষককে ঋণ দেবার জন্য গ্রামাঞ্চলে ‘মহাজন’ সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। তারা চড়া সুদে কৃষককে ঋণ দিত এবং ঋণ শোধ করতে না পারলে ঋণগ্রস্ত কৃষকের জমি ও সম্পত্তি ক্রোক করা হত। এইভাবে ঋণগ্রস্ত কৃষকরা ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকে পরিণত হয়।

(১২) মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব

খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য জমিদাররা উপস্বত্বভোগীদের মধ্যে জমি ভাগ করে দেন। এর ফলে জমিদার ও প্রজার মধ্যে প্রায় পাঁচ-ছ’জন উপস্বত্বভোগী বা মধ্যস্বত্বভোগীর আবির্ভাব হয়। এদের সঙ্গে জমি বা প্রজার কোনও সম্পর্ক ছিল না। শোষণের মাধ্যমে প্রভূত ধনশালী হয়ে এই সব গোষ্ঠী শহরে বিলাস-ব্যসনে দিন কাটাত। ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে তারা আধুনিক ভাবধারায় দীক্ষিত হয়। এইভাবে সমাজে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় পরবর্তী ভারত ইতিহাসে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপসংহার :- সিটন কার বলেন যে, “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করে, প্রজা-স্বার্থ রহিত করে এবং রাষ্ট্রের স্বার্থ বিসর্জন দেয়।”

(FAQ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি সম্পর্কে জিজ্ঞাস্য?

লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে।

জমিদারদের সাথে।

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা।